Agrartechnologie und -management

Bachelor, Vollzeit

, Easy Start

- Campus Wels

- E-Mail sekretariat.agr@fh-wels.at

- Telefon +43 5 0804 47100

- Infoblatt downloaden Anfrage stellen

Zukunft Landwirtschaft

Key Facts

-

Abschluss

Bachelor of Science in Engineering -

Studiendauer

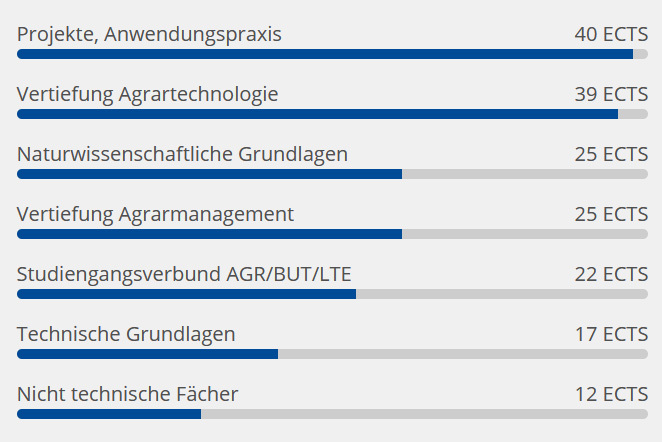

6 Semester (180 ECTS) -

Organisationsform

Vollzeit, Erstes Jahr in englischer und deutscher Sprache -

Sprache

Deutsch -

Studiengangskennzahl

0849 -

Easy Start

Gemeinsames erstes Jahr mit Studierenden der verbundenen Studiengänge: Bio- und Umwelttechnik, Lebensmitteltechnologie und Ernährung. Problemloser Wechsel nach dem zweiten Semester ohne Zeit- oder Stipendiumsverlust.

-

Zugangsvoraussetzungen

Hochschulreife z. B. Matura/Abitur/Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung/ FH OÖ-Studienbefähigungslehrgang

-

Bewerbungsfrist

30. Juni

-

Aufnahmeverfahren

Beratungs- und Aufnahmegespräch

-

Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse

Anrechnungen werden individuell nach Vorlage entsprechender Ausbildungsnachweise behandelt.

-

Praktikum

im Rahmen der Bachelorarbeit, mindestens 10 Wochen, im In- oder Ausland

-

Auslandssemester

wird gezielt gefördert

-

Kosten

Karriere

Wenn du eine leidenschaftliche Verbindung zur Landwirtschaft verspürst und dich für innovative Lösungen begeistern kannst, dann ist das Studium Agrartechnologie- und Management genau das Richtige für dich. Durch dieses breite Spektrum an Wissen kannst du innovative Lösungen entwickeln, die dazu beitragen, die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen und die Zukunft der Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Starte dein Abenteuer und werde Teil der AGRAR FH OÖ. Trage dazu bei, die Welt zu einem nachhaltigeren Ort zu machen - sei es für dich selbst, kommende Generationen oder für die gesamte Menschheit.

Ich freue mich, DICH bald persönlich am Campus Wels zu begrüßen!

Claudia Probst

Studiengangsleiterin

Praxis und Forschung

Neben Feldtagen, Exkursionen und Praxisprojekten bringen zahlreiche nebenberuflich Lehrende aus der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft aktuelles Branchenwissen in den Hörsaal. Zudem bieten wir Studierenden die Möglichkeit an unseren laufenden Forschungsprojekten mitzuarbeiten.

International

Studierende können die ersten beiden Semester wahlweise in deutscher oder englischer Unterrichtssprache absolvieren. Studierende können auch ein Auslandssemester an einer der zahlreichen Partneruniversitäten z. B. in Europa, Asien oder Amerika absolvieren.

Studienplan

Beratung zum Studium

Bei konkreten Fragen zum Studiengang oder Unsicherheiten zwischen mehreren Studiengängen, helfen wir gerne.

Gut zu wissen

Die ersten beiden Semester können wahlweise in deutscher oder englischer Unterrichtssprache absolviert werden.

Mit Easy Start haben Studierende die Möglichkeit, während des ersten Studienjahres auch in die Schwesterstudiengänge Bio- und Umwelttechnik und Lebensmitteltechnologie & Ernährung hineinzuschnuppern und können - wenn gewünscht - problemlos nach Ende des zweiten Semesters ohne Zeitverlust und ohne Verlust eines eventuellen Stipendiums wechseln.

Video vom Pflugtechniktag

Um diesen Inhalt zu sehen, bitte die Marketing-Cookies

Video: AGR stellt sich vor

Um diesen Inhalt zu sehen, bitte die Marketing-Cookies

Highlights im AGR-Studium

Um diesen Inhalt zu sehen, bitte die Marketing-Cookies

Häufig gefragt

Wir haben für zukünftige Studierende die brennendsten Fragen rund um den Studienschwerpunkt beantwortet.

Welche Jobmöglichkeiten / Chancen bieten sich nach dem Studium?

- Führung eines landwirtschaftlichen Betriebs bzw. Tätigkeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb

- Marketing Beauftragte(r) für landwirtschaftliche Produkte

- Produktbetreuer*in für Agrarprodukte: Gesamtheit aller Tätigkeiten von der Entwicklung der Idee, über lebensmitteltechnologische Verfahren bis hin zum vermarktbaren Produkt und der Markteinführung

- Vertriebsleiter*in für landtechnischen Produkte (Landtechnik, Verfahrenstechnik tierische Produktion)

- Agrarberater*in in öffentlichen Institutionen sowie in privatwirtschaftlichen Unternehmen

- Medienbeauftragte(r) für digitale Produkten / Apps im Kontext der Agrarwirtschaft und/oder social Media

- Wissenschaftliche Mitarbeiter*in

- Lehrer*in an landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen

Mit welchem Zeitaufwand muss ich rechnen, wenn ich das Studium Agrartechnologie und -management absolviere?

Das Studium ist als Vollzeitstudium konzipiert. Inkl. Lernaufwand berichten die Studierenden über eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitsbelastung von ca 40 bis 60 Stunden. Der Stundenplan wechselt von Woche zu Woche – eine fixe Stundeneinteilung gibt es nicht.

Ist für dieses Studium Vorwissen nötig?

Nein, es ist kein spezielles Vorwissen nötig. Zukünftige Studierende sollten jedoch Interesse an Agrartechnologie und -management mitbringen.

Sind neue Technologien in der Landwirtschaft Teil des Curriculums?

Ja, vom ersten Semster an werden in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen die Themen der modernen Landwirtschaft behandelt. Beispiele: 1. Semester Landwirtschaft Seminar, 2. Semester Landtechnik Seminar, Vertiefung ab dem 3. Semester in den Lehrveranstaltungen Landtechnik, Landwirtschaft 4.0. Sensorik und Robotersysteme, Landwirtschaft 4.0. Digitalisierung. Bei den fächerübergreifenden Projekten im 4. und 5. Semester und natürlich auch im Berufspraktikum werden diese Kenntnisse in der Praxis angewandt.

Kontakt

E-MailE sekretariat.agr@fh-wels.at

TelefonT +43 5 0804 47100